Penjajahan Belanda terhadap Indonesia melalui cultuurstelsel atau tanam paksa, meninggalkan cerita-cerita penderitaan masyarakat. Bahkan, menurut survei historia dan De Volkskrant, tanam paksa pada tahun 1830 adalah periode terburuk dari penjajahan Belanda.

Tak terkecuali di Trenggalek. Abdul Hamid Wilis dalam buku "Selayang Pandang Sejarah Trenggalek" menulis catatan sejarah tanam paksa di Trenggalek tahun 1833 - 1870. Waktu itu, Trenggalek masuk Karesidenan Kediri.

Daftar Isi [Show]

Sejarah Tanam Paksa

Sistem tanam paksa dipimpin oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch (1830-1834). Sistem ini mengeksploitasi tanah di Indonesia untuk menggenjot pertanian kopi, tebu, dan indigo. Ironisnya, penindasan Belanda itu juga melibatkan pejabat bumiputera.

Tanam paksa di Trenggalek dimulai sejak 1833. Tanaman yang diutamakan yaitu tebu dan kopi. Salah satu lokasi tanam paksa di Trenggalek yaitu di Kecamatan Bendungan, yang sekarang dikenal dengan Agrowisata Dilem Wilis.

Salah satu penyebab adanya tanam paksa adalah Perang Jawa (De Java Oorlog) atau Perang Diponegoro (1825-1830). Perang itu menjadi perang rakyat jajahan yang mengharuskan Belanda mengeluarkan biaya paling mahal. Selain itu, ada perang lain seperti perang di masa kejayaan Napoleon Bonaparte, perang Kemerdekaan Belgia dari jajahan Belanda pada 1830, dan masih banyak lainnya.

Akibat pengeluaran biaya yang besar dari berbagai perang itu, kas Belanda kosong dan utang yang ditanggung sangat besar. Oleh karena itu, Belanda menerapkan sistem tanam paksa di tanah jajahan Indonesia demi kepentingan memulihkan keuangan serta membayar utang-utang Belanda.

Berdasarkan catatan buku "Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 1", Dennys Lombard menjelaskan aturan sistem tanam paksa. Setiap desa di Jawa dipaksa menyerahkan seperlima dari lahan suburnya untuk Belanda. Kemudian, petani dewasa harus meluangkan seperlima waktunya untuk bekerja tanam paksa.

Sistem tanam paksa menjadi pengganti bagi kewajiban desa-desa untuk membayar pajak kepada Belanda. Sebab, sering kali desa-desa tidak mampu membayar pajak dengan lancar. Selain itu, tanam paksa menjadi salah satu bentuk hukuman terhadap rakyat Indonesia yang melakukan tindak pidana.

Di Trenggalek, tulis Abdul Hamid Wilis, sistem tanam paksa dipengaruhi oleh masyarakat yang agraris dengan pola pertaniannya. Bagi rakyat yang tidak memiliki tanah garapan, separuh waktunya harus digunakan untuk merawat perkebunan milik Belanda.

Dari hasil tanam paksa, Belanda mendapat keuntungan yang sangat besarnya. Ekonominya membaik dan menjadi negara yang kaya raya. Penduduk Belanda menjadi makmur dengan masa depan yang cerah.

Bahkan berdasarkan catatan sejarawan M.C Ricklefs dalam buku "Sejarah Indonesia Modern", tanam paksa memulihkan anggaran belanja Belanda hingga stabil. Selain itu, sejak 1831 tanam paksa mampu melunasi utang-utang lama Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Ironisnya, hasil tanam paksa juga dipakai untuk membayar ganti rugi kepada pemilik budak guna memerdekakan kaum budak Suriname.

Hasil tanam paksa mampu membangun kejayaan Belanda di Eropa. Termasuk bangunan kanal-kanal pencegah banjir, dibangun dari kerja keras rakyat jajahan pribumi Indonesia. Sedangkan di Jawa, hasil tanam paksa juga digunakan untuk membangun kubu pertahanan, terusan, hingga jalan kereta api.

Tetapi sebaliknya, rakyat jajahan Indonesia menjadi sangat sengsara, melarat dan hampir tidak punya masa depan. Buruh tani banyak yang kelaparan dan penuh dengan penyakit.

"Banyak terjadi kelaparan, sakit dan kematian dimana-mana. Tanah milik rakyat yang subur diambil Belanda. Dan bagi rakyat yang fisiknya masih kuat harus bekerja untuk Belanda tanpa digaji. Rasanya seperti tidak masuk akal, tetapi itulah yang terjadi dan kemiskinan merata dimana-mana," jelas Abdul Hamid Wilis.

Berulang kali Trenggalek kena hongeroedeem (busung lapar) yang membawa korban meninggal sampai ribuan. Sedang penyakit yang merajalela saat itu ialah penyakit pes, cacar, typhus, colera, desentri, TBC, malaria, frambusia dan sebagainya.

"Tanam paksa ini sungguh menyengsarakan rakyat [Trenggalek]. Sebab rakyat harus menanam tanaman yang bukan tanaman pokok. Sedang yang bekerja di perkebunan milik Belanda tidak dibayar. Sehingga banyak rakyat yang kelaparan, kena penyakit, dan meninggal dunia. Keadaan waktu itu, rakyat sungguh sangat sengsara," tulis Abdul Hamid Wilis.

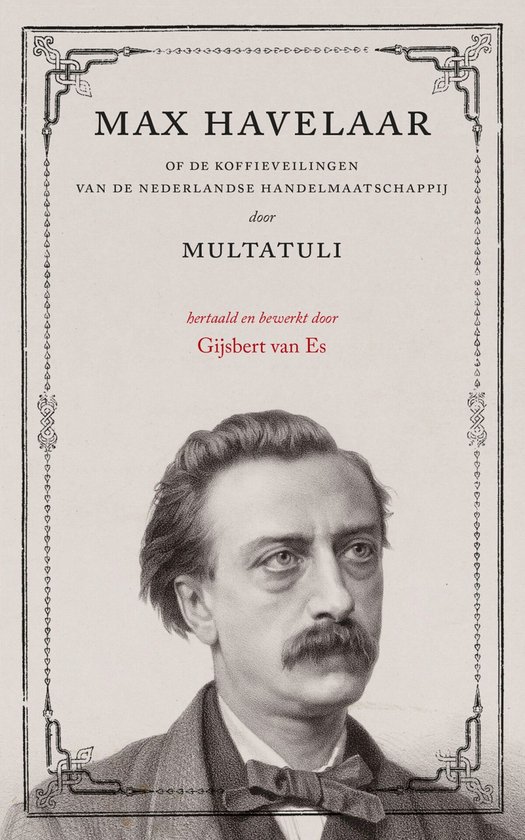

Protes Multatuli dan Buku Max Havelaar

Abdul Hamid Wilis juga mencatat sosok Dr. Eduard Douwes Dekker, orang Belanda anti penjajahan yang memprotes tanam paksa. Eduard Douwes Dekker terkenal dengan nama pena Multatuli, yang artinya 'aku sangat menderita'. Multatuli menulis buku "Max Havelaar" yang mengungkap perilaku buruk para penjajah Belanda kepada rakyat Indonesia.

"Buku tersebut menceritakan kekejaman Belanda dan kesengsaraan rakyat akibat tanam paksa. Buku tersebut sedikit banyak mempunyai pengaruh kepada golongan liberal yang menguasai parlemen Belanda. Golongan liberal anti monopoli, setuju kebebasan dalam usaha swasta dan berjiwa kapitalis," terang Abdul Hamid Wilis.

Atas desakan parlemen di Belanda, pada tahun 1870 tanam paksa dihapus. Diganti dengan Etische Politic (Politik Etis) atau Politik Balas Budi. Yaitu balas budi kepada rakyat Indonesia yang telah membantu mengatasi kesulitan ekonomi bahkan memakmurkan Belanda.

Politik etis di Trenggalek berupa edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Tetapi dalam prakteknya, semua tetap berkaitan dengan kepentingan penjajahan Belanda. Politik etis edukasi, mendidik untuk calon pegawai rendahan yang sangat diperlukan.

"Irigasi untuk mengairi perkebunan-perkebunan Belanda dan swasta yang berkembang sangat pesat dan membutuhkan air. Transmigrasi ialah untuk mendapatkan kuli-kuli kontrak perkebunan di luar Pulau Jawa," ungkap Abdul Hamid Wilis.

Melalui politik etis edukasi, sekolah-sekolah Trenggalek didirikan. Dalam segi irigasi, dibangunlah dam-dam. Seperti Dam Bagong, yang terkenal dengan kisah Adipati Menak Sopal. Lalu Dam Prambon, Dam Tugu, Dam Cangkring, Dam Sumberingin Karangan, Dam Widoro, dan Dam Sumbergayam Durenan. Ratusan rakyat Trenggalek dikerahkan menjadi kuli kontrak.

Pembangunan perkebunan partikelir (dari tanah swasta yang dijual ke Belanda) yang besar di Trenggalek yaitu Buluroto Kampak, Pancawati Gandusari, dan Dilem Wilis Bendungan. Berikutnya Perkebunan Tumpak Dolo di Bendungan, yang kabarnya diambil dari nama pengusaha Belanda Van Daalen.

Tanaman di perkebunan itu ketela pohon jenis pandesi, yang kabarnya juga diambil dari nama penemunya, yaitu Van Desi. Tanaman ini untuk memproduksi tepung tapioka. Sebuah jenis ketela pohon yang memabukkan dan aman dari gangguan babi hutan. Sampai saat ini, ketela pohon pandesi banyak ditanam, sebab pati atau sarinya banyak.

Setelah perdebatan politik dan protes kelompok liberal di Belanda, sistem tanam paksa dihapus secara bertahap. Dihapuskannya tanam paksa pada tahun 1870, dibarengi dengan lahirnya undang-undang agraria yang pertama.

"Undang-undang agraria itu meliputi tentang bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, juga ruang angkasa. Selain tanah untuk perkebunan yang luasnya bisa ribuan hektar, ada pula tanah eigendom [kepemilikan] untuk perumahan dan atau tempat usaha. Status tanah tersebut sewa dan dapat berlangsung sampai 75 tahun," jelas Abdul Hamid Wilis.

Perlawanan Bupati Trenggalek Kanjeng Jimat

Sayangnya, Abdul Hamid Wilis, kurang mengulas perlawanan rakyat Trenggalek terhadap Belanda pada periode sistem tanam paksa. Untungnya, masih ada penulis Trenggalek yang mencatat cerita itu. Misbahus Surur, pengamat sejarah sekaligus dosen UIN Malang, menulisnya di nggalek.co.

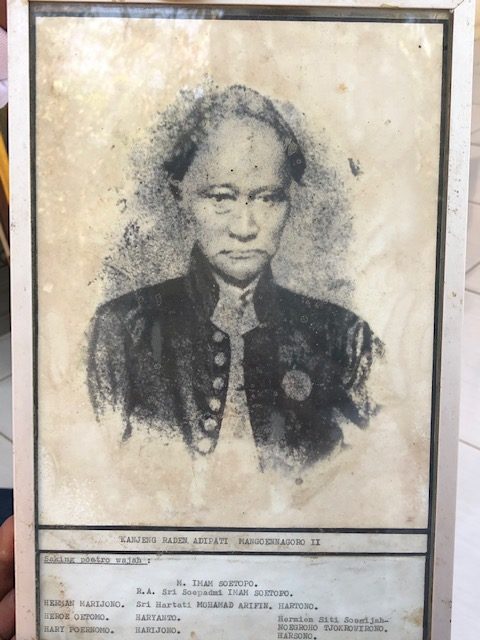

Misbahus Surur, dalam tulisan "Tiga Tokoh Hebat yang Mengubah Kota Trenggalek", menyebutkan sosok yang berani melawan tanam paksa Belanda adalah Bupati Trenggalek Mangunnegoro II, atau yang terkenal dengan gelar atau julukan Kanjeng Jimat.

Bupati Trenggalek Kanjeng Jimat menjabat hingga 1842. Kanjeng Jimat merupakan salah satu pemimpin Trenggalek yang berani melawan kesewenang-wenangan orang kulit putih (para penyewa tanah di Trenggalek era setelah Perang Jawa).

Padahal, saat itu banyak pembesar pribumi mengerut nyalinya menghadapi londo kulit putih yang berseliweran di Trenggalek. Mereka tak punya keberanian melawan orang Eropa (Belanda), akan tetapi Kanjeng Jimat punya keberanian.

"Ia [Kanjeng Jimat] mungkin tokoh yang mendahului Tjokroaminoto dalam hal: tak perlu tunduk pada orang kolonial Belanda di negeri sendiri, disertai gerakan-gerakan badan [gestur] yang menunjukkan kesengajaan bahwa ia tak mau tunduk," tulis Misbahus Surur.

Masa kepemimpin Kanjeng Jimat adalah ketika Dilem Wilis di Kecamatan Bendungan, menjadi salah satu area favorit bagi pengembangan komoditas ekspor kolonial saat itu: yang salah satunya adalah kopi. Nama Dilem Wilis diambil dari nama seorang pengusaha swasta kolonial yang pernah menyewa lahan itu untuk perkebunan kopi, Van Dilem.

"Masa Kanjeng Jimat itu adalah saat di mana kolonial Belanda memperkenalkan tanaman komersial macam tebu, tembakau dan kopi, yang dengan demikian zaman ketika iklim pertanian tradisional yang dikelola masyarakat didesak oleh sistem liberal: tanaman perkebunan," terang Misbahus Surur.

Misbahus Surur mencatat, kolonial bukan hanya memperkenalkan perkebunan. Melainkan juga mengubah kelembagaan dan sistem tradisional yang telah mendarah daging, diubah secara pelan-pelan menjadi sistem liberal yang kian membabi-buta dalam mengeksploitasi sektor-sektor agraris di Trenggalek.

"Jadi, saat itu tanah di Trenggalek tidak luput dari: menjadi lahan praktik teori—sejak tanam paksa, sistem liberal hingga politik etis—nya Belanda. Dan, Kanjeng Jimat lah dalam hal ini orang yang berani melawan penerapan kebijakan-kebijakan kolonial di Trenggalek, ketika dirasa malah menyengsarakan rakyat," jelas Misbahus Surur.

Benar saja Misbahus Surur menyebut Kanjeng Jimat sebagai tokoh pemberani. Mengingat, waktu itu Belanda mengondisikan bupati-bupati di Jawa dengan gaji besar dari hasil tanam paksa.

Menurut catatan Dennys Lombard, sistem tanam paksa selama 40 tahun menyumbang 800 juta gulden atau sekitar Rp. 6.7 triliun. Dengan sistem bonus dan insentif yang cerdik, Jenderal Van den Bosch mengendalikan bupati Jawa untuk mengawasi penanaman, panen, dan pengangkutan.

Demikian catatan sejarah tanam paksa di Trenggalek tahun 1833 - 1870. Tentunya masih banyak catatan yang belum tertulis. Berbagai sumber sejarah masih perlu digali lagi.

Nah, apakah penderitaan rakyat Trenggalek sudah berakhir dengan dihapuskannya tanam paksa? Tentu saja tidak. Jepang belum datang.

Bersambung ...

Dukung Kami

Dukung KamiKabar Trenggalek - Trenggalekpedia

Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel

Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel